ピープルデザイン研究所は、性別・国籍・年齢・身体・障がい等に関わらず、誰もが自然に混ざりあう”まち”をデザインし、渋谷発のダイバーシティ&インクルージョンなまちづくり活動を展開するNPOです。

みなさんは“コミュニケーションチャーム”を知っていますか?

私が通う大学のスポーツ社会学の講義で紹介された「コミュニケーションチャーム」。このチャームをきっかけに“ピープルデザイン”という言葉を知りました。初めてチャームをみた時の印象は、“かわいい!バッグにつけたい”でした。しかし、このコミュニケーションチャームは単におしゃれなアクセサリーであるだけではなくて、「街中で困っている人がいたら、私がお手伝いします!」という思いを持った人が、意思表明として身につけられるモノです。チャームには会話のきっかけになる言葉や、トイレや駅のアイコンがデザインされています。

こんな素敵なアイテム、どんな人が作ったんだろう。そんな想いから、今回、ピープルデザイン研究所代表の田中真宏さんを取材しました。

▲コミュニケーションチャーム

きっかけは創設者“須藤シンジ”の次男が障がい児として生まれたこと

「このNPOの創設者は須藤シンジです。須藤はもともとファッション業界にいたのですが、自身の息子が障がいを持って生まれてきたことにより”福祉”の当事者になりました。それをきっかけに日本の福祉の課題を感じ、世の中を変えていかなければと、2002年から具体的なアクションし始めました。

日本には1996年まで優生保護法(精神障がい・知的障がい・神経疾患・身体障がいを有する人に強制不妊手術させる法律)がありました。ほんの30年くらい前まで、障がいのある命は「不良な子孫」とされていたのです。それ以降も日本はまだまだ障がいを持っていること自体が生きづらさに直結してしまうような時代だったんです。

そのような時代背景の中で、障がい児の親となった須藤は、“福祉の世界”で括られる様々な在りように疑問を感じていました。そして自身が起こせるアクションとして、ファッションやデザインを通じて“障がい者と健常者が混ざりあう社会”について伝えるソーシャルプロジェクト、『Nextidevolution(ネクスタイド・エヴォリューション、以下Nextide)』をスタートしたんです」

福祉とは全く関係のないキャリアの歩み

「10代の頃、僕はアパレル業界で働きたいと思っていたので、大学付属高校の推薦を蹴って、文化服装学院というファッションの専門学校に進学しました。でも卒業時は就職氷河期でアパレル業界もすごく就職が厳しかったんです。そんな中、ちょうどハマっていたスノーボードの資格をとってインストラクターをやってみたくなってしまって。とりあえず就職しなくてもいっか!みたいな軽いノリで、4年間冬になるとスキー場で働いて山籠りしてました。その後、有名なスノーボードのプロショップで働くことになりました。当時は“カリスマ店員”と呼ばれる人が、その人のカリスマ性と接客力でモノを売る時代だったのですが、そのお店はカリスマ店員の存在が有名でした。僕の憧れのお店だったんです。それから、同じ会社が運営する裏原宿のストリートファッションブランドのショップの店長に任命されたのですが、まもなくしてスノーボードブームの陰りが来て、会社の経営が傾き、両方のショップとも潰れてしまって…。それで27歳になってまたフリーターに戻ってしまったんです。その後、自分のやりたいことも明確にならず、モヤモヤしてなんとなく働いているうちに30歳になってしまい、あれ、このままだとやばい!って時に、とあるきっかけで須藤と出会いました。それが2008年のことでした。

須藤はNextideの活動を並行して、本業ではコンサルティング会社を経営する超ビジネスマンで、仕事に対する姿勢やその手法には学ぶべきことがたくさんありました。もちろん、須藤の活動に興味を持ち参加したいと思ったけれど、それよりも一流ビジネスマンとしての仕事を側で学びたいと思ったんです。それで、須藤にある意味“弟子入り”する形で、一緒に活動し、仕事をするようになりました。最初はNextideの活動でファッション製品を作ったり、イベントの企画・運営を担当していました。2012年にNPO法人『ピープルデザイン研究所』を立ち上げたことをきっかけに、活動のメインがNPOへと移っていき、様々なイベントやプロジェクトを担当しました。そんな中、2020年に須藤が代表を退くこととなり、21年から僕が代表を引き継ぐことになりました」

ピープルデザインを提唱する理由

「バリアフリーやユニバーサルデザインという言葉は、日本においては福祉的なイメージしか残っていないと思っています。柴山さんがチャームを見て思ってくれた『可愛い!』『かっこいい!』などの憧れやワクワク感がそこにはないと思うんです。たとえば、アパレルショップの中に“ユニバーサルデザインコーナー”があったとして、皆さんのような若い世代の人たちが興味を持って見に行ったり、買いに行ったりするかといえば、どうでしょうか?福祉に興味がある一部の人以外は、正直行かないんじゃないかと思うんです。そこにデザイン性があるとか、かっこいい、可愛いというイメージは浮かばないですよね。なので僕らは、心のバリアフリーをワクワクするようなコンテンツでクリエイティブに実現していく『ピープルデザイン』という新しい言葉を提唱し始めました。僕らの活動を従来の福祉の対極に位置付け、その福祉的なイメージから脱却することで、これから日本の未来を担う若い世代に、かっこいい!かわいい!ヤバい!みたいな形容詞を入り口に、福祉に興味を持ち、多様性について知って、考えてもらえたらなと思っています」

心のバリアフリー

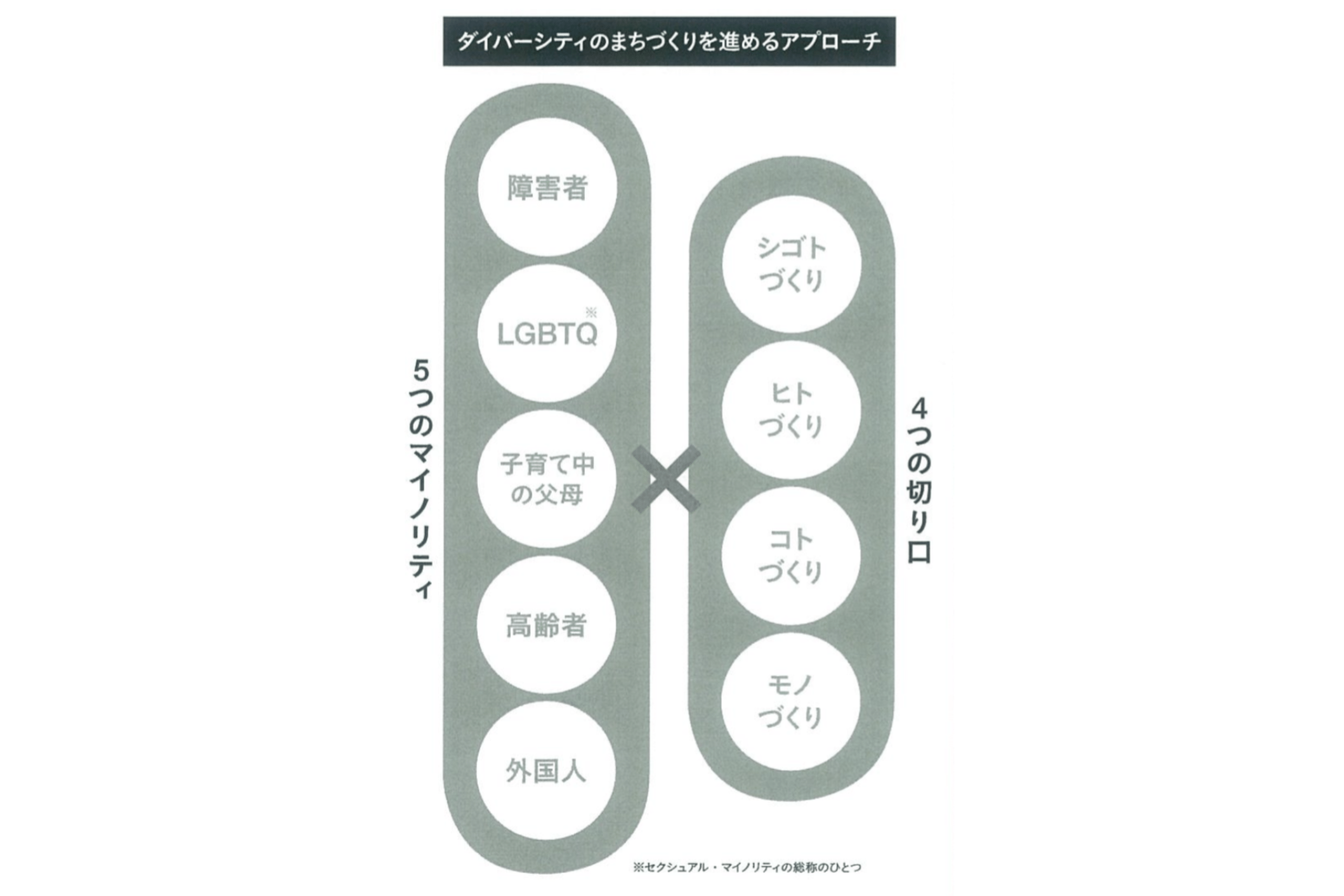

▲書籍「PEOPLE DESIGN 超福祉 インクルーシブ社会の実現に向けたアイデアと実践の記録」より

「僕らのダイバーシティ&インクルージョンなまちづくりへのアプローチは、障がい者・LGBTQ・子育て中の父母・高齢者・外国人の『5つのマイノリティ』を対象に、その方々の社会課題を、シゴトづくり・ヒトづくり・コトづくり・モノづくりの『4つの切り口』で解決しています。これら社会的マイノリティの方々の困りごとを解決し、障がいの有無に関わらず誰もが持っている“心のバリア”をクリエイティブに壊し、多様性に寛容な社会の実現をゴールに活動しています」

日本の障がい者に対するアンコンシャスバイアス

「活動を続ける中で、日本は“障がいのある人=何かができない人/かわいそうな人”という無意識の差別や偏見がすごくあるなと感じています。例えば、今世の中にある障がい者”向け”の製品やサービスは、実は当事者の方々が使ってみると、めちゃめちゃ使いにくいってことが多くあるんです。建物や商業施設では点字が分かりにくいところにあったり、バリアフリートイレの鏡が車椅子ユーザーの顔が全く映らない低い位置に取り付けてあったり…。とにかくそうしたものが世の中にはいっぱいあるんです。こうなってしまう原因はいくつかありますが、そもそも『健常者』といわれる人が、何かができないかわいそうな『障がい者』に、何かを“してあげる”という視点からモノやサービスをつくってしまっているのです。そこには当事者の目線や配慮が圧倒的に足りていないんです。

これが無意識に起こってしまっていることのひとつです。日本では幼少期の教育の段階から『障がい者』と『健常者』に二分化されてしまい、多様な人に触れる機会がないため、大人になっても障がいのある人を知らない・見たこと・話したこともないという状態になってしまっているのです。結果、それらが無意識のうちにモノづくりやサービスに影響してしまっているのです。

従来の福祉では、健常者と言われる人たちが『ゼロ以下のマイナスである“かわいそうな人たち”をゼロに引き上げよう』としていました。そうではなくて、そもそも全員がプラスの領域にいて、その中で当たり前に『混ざりあえる』ようになるといいなと思います。そうすれば残念なモノやサービスは生まれなくなるはずです」

ファッションやデザインを通じて伝えるダイバーシティ

▲2007年に「Nextidevolution」が発売したアシックスとのコラボシューズ

「僕らのこうした考え方や活動、メッセージをいちばん伝えたいのは若い世代の方々です。これからの日本の未来を担うとっても貴重な存在ですからね。柴山さんたちのような若い世代にメッセージを伝えていくことで、社会に出て大人になった時にアクションを起こしてくれたり、子どもができたときにこうした考え方を当たり前に教育したり。そうした繋がりが生まれることで、自然にダイバーシティ&インクルージョンな世の中が実現していくと思うんです。須藤がNextideの活動を始めた2002年当初から、活動のターゲットは次世代でした。なので、手段としてファッションやデザインを通じてメッセージを伝えてきました。2000年代は、デザイン性の高いメッセージを施したTシャツが流行っていたこともあって、一流のデザイナーに僕たちのコンセプトを伝えて、1つ1つメッセージが込められたグラフィックTシャツを作りました。その他、バックやレイングッズ、靴も作っていましたね。須藤の息子は身体の障がいから足首をホールドするためにハイカットの靴が必要だったんですが、障がい者のためのハイカット靴って、靴紐じゃなくてマジックテープで、色や形も正直ダサいものしかなかったんです。そこで須藤はアシックスさんに掛け合いコラボして、障がい者の”ため”ではなく、誰もが履きやすくてかっこいい靴を作りました。こうしてこれまで数多くのファッションアイテムを作り、それらを通じてダイバーシティの価値観を伝えてきました」

「その後、ファッションアイテムを通じてメッセージを伝えていくだけでは限界があると感じたこともあり、活動の軸をまちづくりにシフトし、2012年にNPOを設立しました。2014年からは『超福祉』をキーワードにイベントをスタートしました。『超福祉』とは、マイノリティや福祉に対する負い目にも似た“意識/心のバリア”を“憧れ”へと転換させる心のバリアフリー・意識のイノベーションのことで、障がいをもった人が憧れを持ってみられるような社会を指しています。2014年から2020年までは、毎年1週間、渋谷ヒカリエを中心に「2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展」(略して「超福祉展」)を開催していました。従来の福祉機器のイメージを覆し、思わず「カッコイイ!」となるプロダクトの展示・体験に加え、従来の福祉の枠に収まらない魅力的なプレゼンターたちが登場するシンポジウム、多彩なワークショップなど、さまざまな企画を展開してきました」

▲2016年 超福祉展での「握手会」の様子

「たとえば、従来の義手は手がないことを隠すように肌色にし、いかに“リアルな手を作れるか”を追求していましたが、僕らは漫画の世界のようなかっこいい義手を作っている人たちを見つけてそれを展示したんです。その結果、展示会では子供達が触りたい!握手したい!ってたくさん寄ってきました。従来の隠す義手だと、どうしても“可哀想”というイメージになりがちなのですが、この写真のような義手をつけていると可哀想というイメージは1ミリもなくて、純粋に映画やアニメの世界の人のようで “かっこいい!”となるんです。まさにこれこそ、僕たちが世の中に伝えたい「超福祉」の感覚なんです。こうして障がいのある方々が憧れをもってみられるような社会になると良いなと思っています」

視点を変えて見る日本の福祉

「当事者の方に聞いてみると、意外にも日本のバリアフリーは特にサービスが充実しているという声が多いんです。わかりやすい事例で言うと、車椅子の方が電車に乗る際には駅員さんがサポートしてくれますよね。ハンディがあっても駅員さんのサポートでスムーズに移動できるサービスが充実しています。でも視点を変えてみると、障がい者をサポートするということがシステム化しすぎているがゆえに、障がい者と健常者が実際にまじわる、つまり、触れ合う機会が極端に少なくなっていると言えるのではないでしょうか。海外だと、車椅子の方が電車に乗る際は、特に駅員さんがいなくても、周りにいる人たちがその人をサポートして電車に乗る、なんて風景は結構あるんです。困っていそうな人がいたら、周りにいる人たちが積極的に声をかける。そんな光景が街の風景の一部として自然に存在しているんです。日本の場合、自分の隣に車椅子の方がいたとしても、“駅員さんが手伝ってくれるから何もしなくても大丈夫”、“私には関係ない”となっているように思います。街中で困っている人がいたら、周りにいる人が自然と声をかけてサポートしてくれる。どちらかといえば、日本の社会はそちらを目指すべきなんじゃないかなって、僕らは考えています」

変わらない想い

「この間、大学のゼミの授業でキャリアの話をした時、学生は福祉の話が出てくるとばかり思っていたようなのですが、一向に福祉というワードが出てこなかったので衝撃的だったと言われました。(笑)元々ファッションが好きな僕が、なぜ今、障がい者やマイノリティの方々と仕事をしているのか。僕自身、これまで全然違うことをフラフラやってきたように思ってたんですが、数年前にふと自分の人生を振り返って、これまでやってきたことや、好きになったことには共通点があったと気がついたんです。

1つは、やっぱり僕は一般的に流行する前の『最新のものが好き』ということです。学生時代からファッション、音楽、スポーツなどいろんなものが好きで、スノーボードもそう。常に最新のものを追いかけていました。僕らが活動を始めた2000年代、マスマーケットでダイバーシティをテーマにファッション製品を作っていた人は少なくとも日本にはいなかったと思います。今、インクルーシブデザインと呼ばれるような、当事者視点を取り入れたデザイン性の高いものだけを集めた展示会や体験イベントも、僕らが初だったと思います。現在は、インクルーシブな学びや教育などに取り組んでいますが、これらはきっとこれから大きな注目を浴びると確信しています。このように僕らは常にアンテナをはり続けて、ゼロからイチをつくって活動し続けています。僕にとって“最も新しいことをやっている”というのは、チャレンジやアクションの源泉となるモチベーションであり、すごく大切なことなんです。

2つ目は、『人と違うことをしていたい』という考えです。例えば、洋服が好きだと人と被りたくないってあると思います。人と違うふうに見られたい、つまりは誰もがやりはじめたこと、やっていることはやりたくないっていう、天の邪鬼的な気持ちが自分の中では結構強くあって。それが唯一無二のイベントやプロジェクトを生み出す思考や手法に大きく繋がっていると思います。

3つ目は、『誰かの人生に触れる仕事がしたい』という想いです。アパレル業界にいた時代は、僕がつくった服を誰かに着てもらって、その人の時間や人生が少しでも明るく、楽しいものになればいいなという気持ちがありました。今は障がいのある人をはじめ、いろいろな方々と関わりながら活動していますが、僕らの活動に触れてもらうことで、その方々の考え方・意識・行動が変わったり、それによって豊かな時間を過ごせたり、人生の選択肢を増やすことができたらと思っています」

インタビューを終えて

私はハンディのある方とお話ししたことがありません。大学で障がいについて学ぶ中で「障がいを理解するとはどういうことか」と問われた時、当事者の声を聞いていないのに理解できるはずがないと強く感じたことがあります。今回、インタビューの中で「日本のバリアフリーは充実しているけど、手助けするということがシステム化しすぎていて、結果、障がい者と直接関わる機会が少なくなっている」という言葉がありました。私の中にもどこか“サポートシステムがあるから自分は何もしなくて良い”という考えがあって、その結果、自ら関わる機会を無くしていたなと感じました。ダイバーシティを唱え、そこを目指すのなら、当事者の声を聞くことこそ第一歩だと、田中さんの視点からヒントを得ることで改めて気づくことができました。

印象的だったのは「障がいのある人が憧れをもってみられるような社会」という言葉で、これを聞いた時、渋谷区の「ちがいをちからに変える街」というスローガンを思い出しました。学校では多くの場合、“いかにしてちがいを埋められるか”を教育されるため、多くの人がこの考えを根底に持ち、結果、ちがうということに恐れや不安感、拒絶を覚えているように思います。しかし、誰もが生きやすいダイバーシティな世の中を目指すのであれば、自他がちがうことは当たり前だと受け入れることが第一に重要であり、その上でちがうということを隠すのではなく、むしろ個性として表現していくような動きが必要だと思います。まさに、ピープルデザイン研究所が提案する義手や車椅子、ファッションアイテムなどは、ちがいをちからに変えるアイテムであり、これまで地味・ダサいというイメージがあった障がい者のためのモノに対して、“何あれ、かっこいい!”と従来のイメージを壊し憧れられる存在へと変化を創り出しています。社会に新たな価値観を届ける田中さんの活動を知り、私も実際に人と関わり声を聴きながら、多様で寛容な社会の実現に向けてアクションをしたいと強く思いました。

◾️田中真宏

文化服装学院卒業後、スノーボードインストラクター、アパレルの販売・企画・デザイナーを経て、NPO創設者の須藤シンジが代表を務める2009年にネクスタイドエボリューション社に入社。2012年、NPO法人ピープルデザイン研究所設立と共に運営メンバーに。ディレクターとして「超福祉展」などのイベントや、「障害者の就労体験プロジェクト」などの企画・ディレクションから運営までを担う。2021年4月より代表理事に就任。