今回の渋谷新聞は、渋谷駅から少し足をのばして笹塚へ。6月20日、渋谷区SDGs協会のメンバーが渋谷区立笹塚中学校に招かれ、出前授業を行いました。

午後の「シブヤ未来科」の時間をお借りして、1年生約80名を対象に、SDGsへの理解を深める体験型の授業を実施。身近な社会課題に目を向けながら、「自分にもできること」を考える学びの時間になりました。

みんなで考える「わたしのSDGsアクション」〜ポスターづくりで広がるアイデア〜

出前授業に訪れたのは、渋谷区SDGs協会事務局に所属する大学2年生の江島瑛人(えいと)と秋山愛美(あみんちゅ)。2人は渋谷新聞のライターとしても活動中です。

授業は5時間目と6時間目を使った合計100分間。前半の5時間目では、「Shibuya SDGsポスター」を使って、身近なSDGsを知り、自分にできるアクションを考えるワークを行いました。

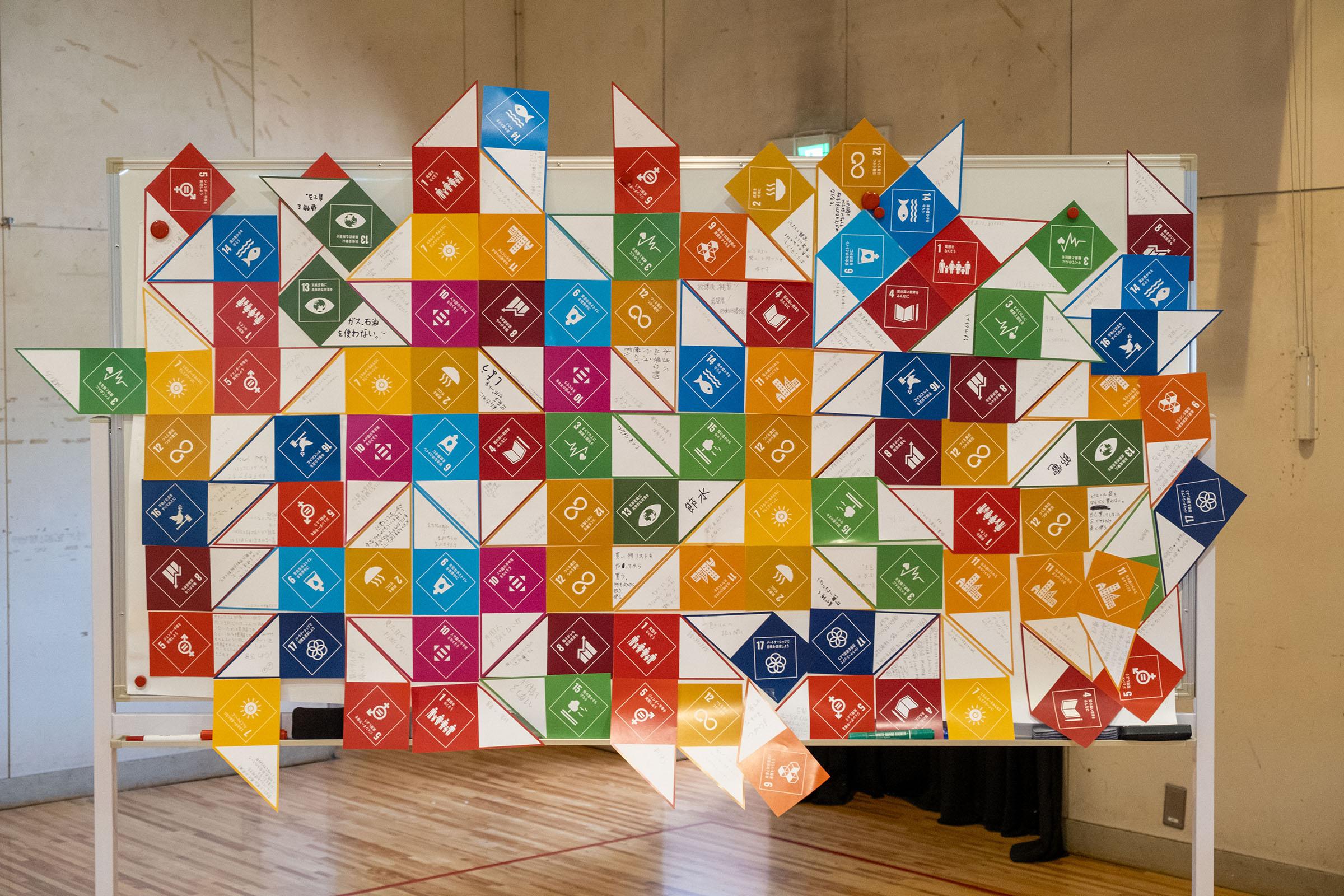

まず、生徒たちはSDGsの17の目標に合わせていくつかのグループに分かれ、それぞれの課題について話し合い。「こんな問題があるよね」「こんなことができそう!」と意見を交わしながら、1人ずつ自分のアクションをポスターパーツに書き込んでいきました。

その後はアクション交換会。他の人のアイデアに目を通しながら、自由にポスターパーツを交換していきます。生徒たちが書いたアクションの中には、こんなメッセージも。

「認め合いが大切」(5番:ジェンダー平等を実現しよう)

「本当に必要なものだけ選んで買う」(12番:つくる責任、使う責任)

「節電」(13番:気候変動に具体的な対策を)

「ポイ捨てをしない」(14番・15番:海や緑の豊かさを守ろう)

みんなのアクションをつなぎ合わせて、ひとつの大きなSDGsポスターが完成しました。

渋谷から生まれる未来のヒント!中学生が挑戦したSDGsアイデア発想ワーク

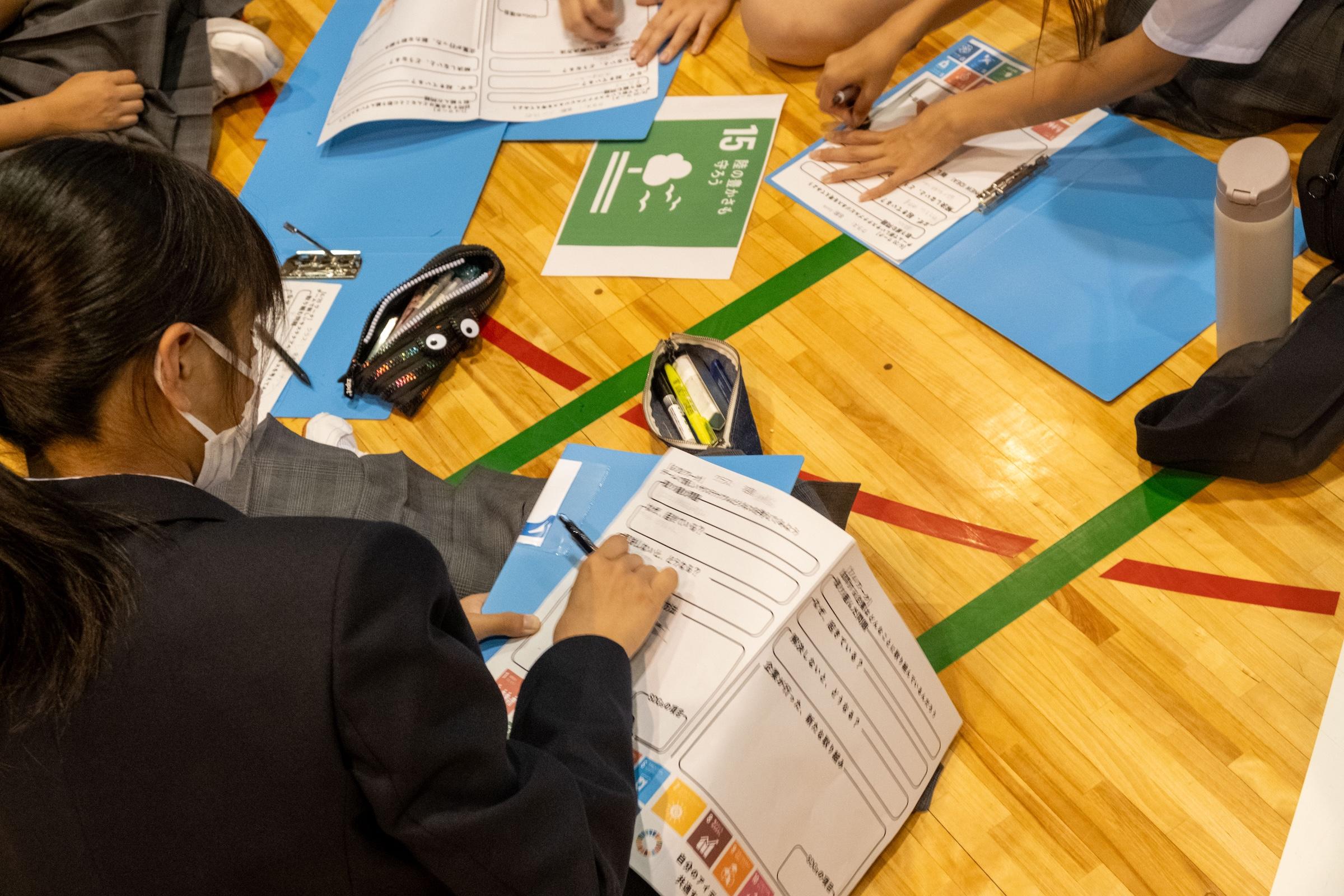

6時間目の後半では、「新しいSDGsのアイデアを考えてみよう」というワークに挑戦しました。

授業では、渋谷発のSDGs企業「アイカサ」(傘のシェアリングサービス)を例に紹介。さらに、えいととあみんちゅが考えたアイデアをヒントにしながら、生徒たちはグループごとに新しいアイデアを考えていきました。

ゴミや食品ロス、子どもの遊び場所、シニアの孤立など取り組むテーマは様々。

「どうしてその問題が起きているのか?」

「放っておくとどうなるのか?」

「じゃあ、自分たちにできる新しいアイデアは?」

という順番で、思考を深めながらシートにまとめていきます。

難しいテーマにもかかわらず、大学生や先生たちのサポートのもとで、ユニークなアイデアがたくさん飛び出しました。

たとえば、ポイ捨て問題に対しては「玉入れ型の楽しいゴミ箱」、教育格差に対しては「移動図書館」や「移動塾」など、どれも創造力あふれる提案ばかりです。

この出前授業をきっかけに、生徒たちは7月に渋谷区内の企業を訪問する予定です。教室を飛び出し、実際に企業の取り組みを見て、さらにSDGsへの理解を深めていきます。