大規模な再開発が続いていく今だからこそ、渋谷が本来持つ文化の深層(DNA)を、未来のために記録し、伝えていく必要があります。

今回の連載企画「SHIBUYA DNA」では、1990年代の音楽シーンを牽引した宇田川町にある「シスコ坂」。その「シスコ坂」周辺のレコード文化に光を当て、街の記憶を紡ぎます。新しい渋谷の視点と、街の記憶が交差する対話を通じて、かつての熱狂とともに、これからの渋谷を語る座談会です!

※シスコ坂とは・・・https://shibutena.com/local_information/8963/

記憶が紡ぐ街の物語 〜シスコ坂レコード文化が語る渋谷のDNA〜

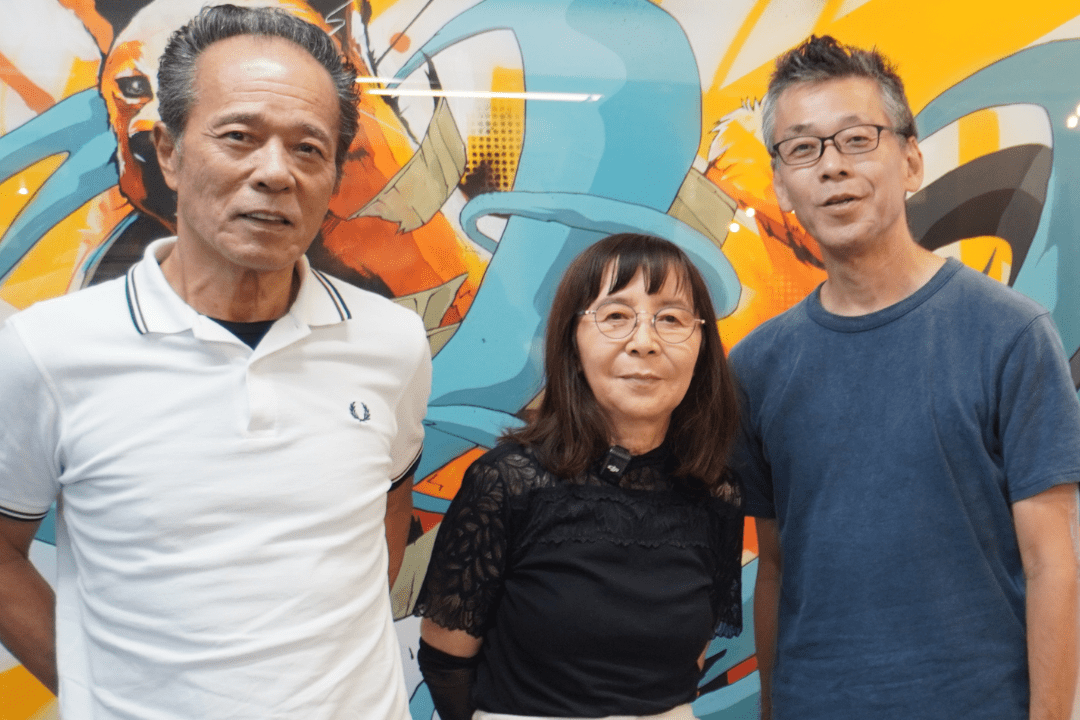

座談会参加者

◾️一柳弘子さん(柳光ビルオーナー・一般財団法人一柳ウェルビーイングライフ代表理事)

不動産業界の視点から渋谷の変遷を見つめ続けてきた街の証言者。

◾️今本恒治さん(オリジナル盤12インチシングル専門レコード店 ネクストレコード代表)

レコード店主の立場から音楽文化の最前線を体験した 街の証言者。

・2000年1月 宇田川町4-10にて ネクストレコード本店をオープン

・2000年6月 宇田川町33-13にてネクストレコード 2号店をオープン

・2002年3月 宇田川町4-9に2号店を移転

・2004年2月 2号店を閉店

・2010年2月 宇田川町11-11に本店を現在地へ移転

2000年にレコード店を渋谷区宇田川町で開業して25年間営業をし続けています。

◾️小山寿明さん(リズムカフェ経営/元DJ『ドクターK』)

飲食店店主の視点から渋谷の日常と文化を支え、ニューヨークのクラブシーンを日本に持ち込んだ街の証言者。

記憶の再生 – 90年代の熱気とシスコ坂の歴史

渋谷の音楽文化を語る上で欠かせない「シスコ坂」。この親しみやすい呼び名の背景には、深い歴史が刻まれています。

一柳:シスコ坂って、実は正式な地名じゃないんです。宇田川町から神南小学校へ抜ける坂道に「CISCO RECORDS」があったことから、自然とそう呼ばれるようになったんですね。だけどその呼び名が、街の記憶として今も息づいているのは、本当に特別なことだと思います。

今本:僕が大阪から渋谷に来たのは2000年。大阪のレコード屋で通販をしていた時、関東からの注文が爆発的に増えて「渋谷がとんでもないことになってるらしい」と噂を聞いたんです。実際に来てみると、CISCOとマンハッタン・レコードがある三角地帯は、完全に音楽の中心地。物件が空くのを待つ小さな店が列をなしてましたよ。

小山:僕は1955年から渋谷に通っているから、この街の変化を長く見てきました。80年代後半には自分の店を開き、レーベルも運営していました。90年代、シスコ坂には多いときで50店舗以上のレコード屋が並んでいたんですよ。クラブカルチャーと一体になって、音楽と街が同時に盛り上がっていた時代です。

黄金時代の始まり

1990年代から2000年代初頭にかけて、シスコ坂はまさに音楽の聖地でした。一柳さんはビルオーナーとして、今本さんはレコード店主として、小山さんはレコードレーベル会社からその熱気を間近で見てきました。

12インチシングル文化とクラブミュージック

当時のレコード文化を支えていたのは、何といっても12インチシングルの存在でした。アナログレコード特有の音質と、DJたちが求めるミックスバージョンは、クラブカルチャーの発展に大きく貢献しました。

この時代のDJ文化は、単なる音楽の再生を超えて、海外の最新トレンドを日本に紹介する文化的橋渡しの役割を果たしていました。小山さんのような文化的先駆者たちが、渋谷の音楽シーンを国際的なレベルまで押し上げていったのです。

今本:1月2日の初売りの日なんて、まさに祭り。マンハッタン・レコードの行列は坂の上まで、CISCO RECORDSの行列は下へ。二つの波が交わるあの風景、今も忘れられませんね。

小山:DJたちは12インチのアナログを何枚も買ってました。僕もNYのパラダイス・ガレージで伝説のDJラリー・レヴァンの音を体験して、1985年に「J-Trip Bar」をプロデュース、98年には彼を日本に招きました。当時は自分のレーベルの作品をCISCO RECORDSやマンハッタン・レコードに売り込んでたんですよ。

街の変化 – デジタル化と渋谷の変容

デジタル化の波とレコード文化の終焉 2000年代中頃から始まったデジタル化の波は、渋谷のレコード業界に大きな変革をもたらしました。特に2003年は、業界にとっての大きな転換点となります。

今本:2003年頃になると、PCでDJができるようになって、急にレコードの需要が落ちました。僕は早い段階でネットに切り替えて、試聴もできるようにしていたから生き残れましたが、多くの店は閉店を余儀なくされました。

一柳:CISCO RECORDSは多くの店舗を抱えていたこともあり、経営的にかなり厳しかったですね。倒産した時には「宇田川発ニューヨークへの音楽文化がひとつ消えた」と雑誌にも書かれていました。

小山:あの頃は新譜が9割の売上だったから、売れなくなると一気に在庫が溜まってしまうことで、多くのレーベルが潰れました。僕は早めに飲食業に切り替えたから、リズムカフェを今も続けられてるんだと思います。

街の変貌と新たな課題

レコード店の減少とともに、シスコ坂の街並みは大きく変わっていきました。飲食店や撮影スポットとしての利用が増える一方で、文化的なマナーや意識の低下も課題となっています。

一柳:渋谷に集まる人たちのニーズや社会状況によって、柳光ビルの姿も変わってきました。コロナ禍によって、通販だけの運営形態にした物販店もあり、いまは飲食店が多いですね。ただ、シスコが遺した音楽文化を引き継いで、現在もいくつかのレコード店があります。

今本:レコード店がなくなっていく中、閉店セールをしても誰も来ない。でも、CISCO RECORDSが閉店するときは多くの人が集まって「ありがとうCISCO」「いいお店だった」と別れを惜しんでいた。でも僕は正直に「君たちが来なくなったから潰れたんだよ」とブログに書きました(笑)。流行に乗っていただけだった人も多かったです。

小山:本当にそう!最近は、インバウンドの影響も大きいですね。2015年頃から海外の人が日本のシティポップやレア盤を求めて渋谷に来るようになって、僕のカフェにも「海外のサイトで紹介されてた」と言って訪ねてくれる人が増えました。

未来への響き – 記録と継承への思い

Spotifyとストリーミング時代

音楽の聴き方が根本的に変わった現代。手軽に何千万曲にもアクセスできる時代は、音楽との関わり方の変化も意味しています。

今本:今はレコードに触れたことがない世代が、スマホひとつで音楽を楽しめる時代。でも逆に、そんな時代だからこそ、アナログレコードの価値を再評価する動きも出てきています。渋谷が再び世界の音楽ファンに注目されるようになったのは、そうした流れの中にあると思います。最近は娘から「パパのお店、呪術廻戦に出てるよ」と言われて驚きました(笑)。シスコ坂が再び“聖地”として知られるようになってきたのは嬉しいですね。

小山:僕もSpotifyは日常的に使ってますよ。アフリカやアラブの音楽がファンキーで、すごく面白い。毎日新しい音楽が出てくるから飽きないし、若い子たちと音楽の話ができるのが嬉しい。彼らが何を聴いているか知ることも大事ですし、僕も70歳になりますけどアップデートしていかないと(笑)。

今本:小山さんすごいですよ…本当に(笑)。僕は最近の渋谷は肩身が狭いです…!

渋谷の文化的DNAを未来に残すために

渋谷という街が持つ文化的なDNAを、どのように未来に継承していくべきなのでしょうか。

小山:ルールを守らないと、今本さんみたいな、いい大人が肩身が狭いと言って来なくなってしまう。若い子も海外の人も、きちんとマナーを守ってほしい。そうすれば、世代や文化を超えて共存できる街になるはずです。

一柳:シスコ坂は青春を過ごした人たちも、今を楽しむ若者たちも交わることのできる特別な場所。これからも多くの人が「また来たい」と思える街であってほしいですね。

今本:時代が変わっても、音楽を愛する気持ちは変わらない。僕はレコードが好きで、音が刻まれているということそのものに意味を感じています。若い世代にも、そうした感覚を伝えていけたらと思っています。

小山:渋谷は、いくつになっても楽しい場所。僕にとっては生き方そのものが渋谷にある。音楽とともにこの街を歩いてきたからこそ、これからも文化の火を絶やさずに、次の世代につないでいきたいですね。

渋谷・シスコ坂という場所には、時代ごとに異なる熱狂が息づいてきました。そして今なお、音楽とともに脈打つこの街の文化的DNAは、記録と対話を通じて未来へと引き継がれていきます。変わることと、変わらないこと。その両方を受け入れながら、渋谷はこれからも物語を紡ぎ続けていきます。次回の対談をお楽しみに!

【関連リンク】

本記事にご登場いただいたお二人が、それぞれ発信しているメディアもぜひチェックしてみてください。

◾️一柳弘子さんが理事をつ務める「一般財団法人一柳ウェルビーイングライフ」

https://iwbl.org/

◾️今本康弘さんのレコード愛が詰まったブログ 「ネクストレコードのブログ」 https://nextrecordsjapan.tokyo/

◾️小山さんが営む渋谷のリズムカフェ公式インスタグラム

https://share.google/8gArmJtnfvDeBhLx1

音楽とカルチャーが交差する現場の「今」を感じることができる貴重な情報源です。