多様なアイデアと社会の未来をつなぎ、渋谷から新たな文化・産業を創出する“ソーシャル&カルチャーデザインの祭典”「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2025」(以下、SIW)。

今回、渋谷新聞が注目したのは、「渋谷に集まる若者地元愛を叫ぶ」と題されたトークセッションです。「地元愛」と聞くと、生まれ育った場所を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、このセッションでは、地方出身者、そして東京出身者という異なるバックグラウンドを持つ3人の若者が登壇。それぞれの視点から、渋谷での活動と「地元愛」について熱く語り合いました。登壇したのは、太平洋商事株式会社の森陽菜さん(静岡県出身)、新戸亜依さん(三重県出身)、そして東急不動産株式会社の大西里菜さん(東京都出身)の3名です。

地元愛の原体験は「演劇」「お祭り」「行きつけの店」

セッションのファシリテーターは、登壇者がトピックごとに入れ替わるスタイルで進行。最初のトークトピック「地元愛の原体験」は、森さんが担当しました。

森さんは現在、渋谷と地元・静岡の「8年間の2拠点生活」を送っているそう。「めんどくさくないの?」とよく聞かれるそうですが、戻る理由は明確に「地元愛」だと言います。

その原体験は、高校時代から続く演劇活動「ラウドヒル計画※1」。これは単なる演劇ではなく、静岡にゆかりのある人々が集まり、静岡のテーマを扱ったオリジナル作品を創り上げるプロジェクトです。

「静岡のことを学び、静岡を好きになっていく。自分たちの活動が静岡の誇りになっていると感じることで、地元への愛が深まっていきました。今も週末は地元に捧げています」と森さん。

一方、三重県出身の新戸さんは、毎月地元に帰る理由を「地元で作り上げるお祭り」にあると分析します。「地元ならではの雰囲気があり、帰る拠点やコミュニティがあることが、帰りやすさにつながっている」と語りました。

ここで興味深かったのは、東京出身の大西さんのお話です。大西さんにとって、渋谷は「第二の地元」と呼べる場所。その愛が深まった理由をこう語ります。

「職場以外で知り合いが増えていく感覚ですね。道でばったり会って話したり、行きつけのお店の店長に顔を覚えてもらったりすることで、渋谷が“自分のまち”になっていくんです」

これには森さんも、「東京に出てきた当初、渋谷は冷たいイメージがありました。でも、コミュニティに顔を出したり、お店に通ったりして知り合いが増えることで、『ここにいていいんだ』と思えるようになった。そんなきっかけから愛が深まるんだなと感じます」と深く共感していました。

※1「ラウドヒル計画」:https://loudhill.jp/

「ただいま」は1つじゃなくていい。渋谷と地方をつなぐ可能性

続いてのトークトピック「地域連携の可能性」は、大西さんが担当。

大西さんは、渋谷を舞台に人と都市の関係性を再構築する都市DXプロジェクト「SHIBUYA MABLs(マブルス)※2」事業開発責任者を務めています。

「マブルスでは、渋谷を“第二の地元”にしたいという思いがあります。『ただいまを言う場所は1つじゃなくていいよね』を合言葉にしていて、地元と渋谷、2つの“ただいま”があることで、人生が豊かになると思うんです」

実際にマブルスでは静岡県庁との取り組みも進めているそうで、参加した森さんは「関わる前は静岡のことでも知識がなかったりしたのですが、2拠点生活を推進するような企画を通じて、地域との距離感が近くなった。一つの地域の共通言語で話せることで、仲良くなるきっかけにもなる」と、その意義を語りました。

新戸さんも、渋谷の町会に入り、清掃活動や運動会に参加しているそう。「町会長さんが手作りの新聞をポストに入れてくれるんです。そうやって町会に受け入れてもらったことで、渋谷への愛着が湧いています」と笑顔を見せます。

大西さんは、「渋谷は“貢献させてくれるまち”なんだと思う」と続けます。地元でなくても、関わりしろがあり、受け入れてくれる土壌がある。それが渋谷の魅力なのかもしれません。

※2「SHIBUYA MABLs(マブルス)」:https://mabls.jp/

地方のポテンシャルと渋谷の「出会う力」

3つ目のトークトピック「出身地の課題とポテンシャル」は、新戸さんがマイクを握ります。

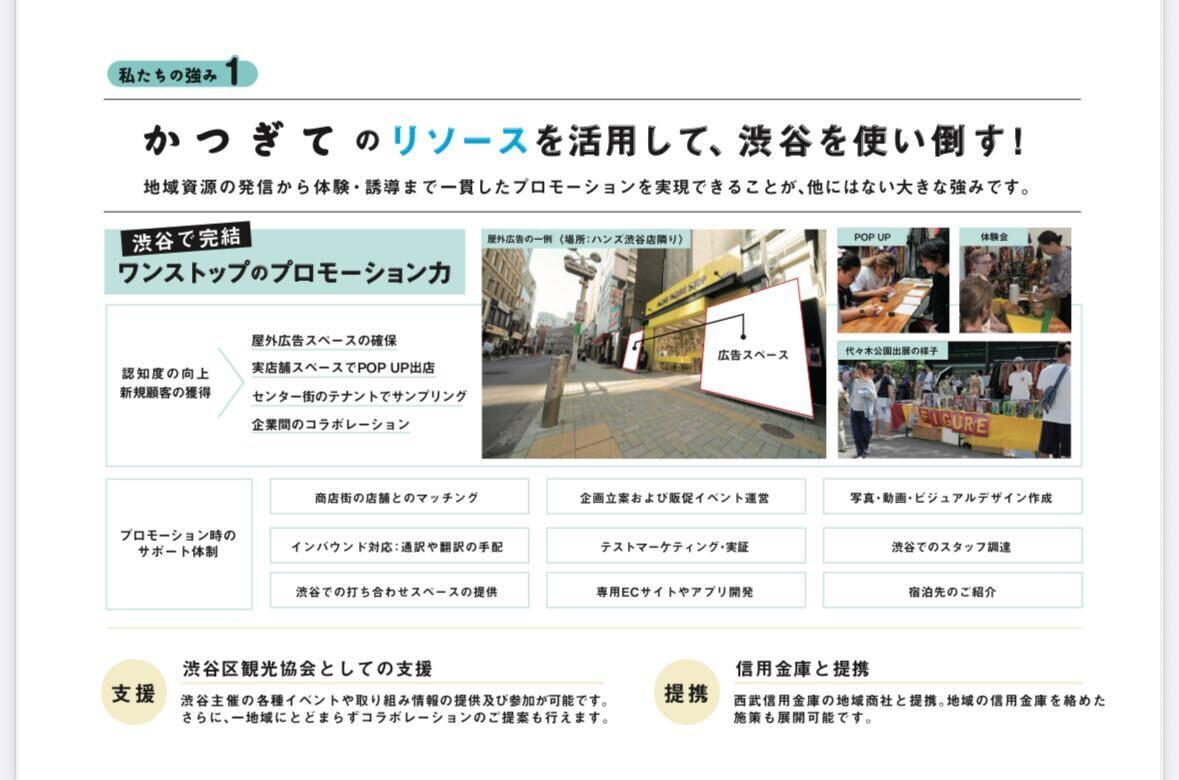

新戸さんは、SIWのアイデアピッチで賞を獲得したことをきっかけに、「かつぎて※3」という新規事業を社内で立ち上げています。これは、地域の魅力を、渋谷が“黒子”となって担ぎ、発信していくプロジェクトです。

「三重と渋谷でイベントも開催しました」と語る新戸さんから、森さんへ「静岡の課題は?」とパスが渡ります。森さんは、「静岡は特産物も多く、東京からも近いという利点があります。でも、近すぎて行かなかったり、有名だからあえて買わなかったり…。お茶は鹿児島に、餃子は宇都宮と、なかなか圧倒的な1位になれない。ポテンシャルはたくさんあるのに、ブランディングが課題なのかもしれません。これを渋谷のセンター街などでプロモーションできたら嬉しいですね」と、地元愛あふれる課題意識を覗かせました。

一方、大西さんは渋谷の課題とポテンシャルについて、面白い視点を提示します。

「渋谷に勤めている人は、駅と自宅を往復するだけになりがち。渋谷の街は階層で違いが分かれている側面もあります。でも、同じ時間で区切った時に、これほど色々な人種がいる街はない。自分とは全然違う人と出会うきっかけを作るだけで、すごいことが起きそうだなと思います」

大西さんは、この“偶発的な出会い”を「ポジティブなノイズ」と表現。「自分が考えられない価値観に出会った時に、それをノイズとして拒絶するのではなく、受け入れて楽しめる力を高められるといい。そういう仕組みづくりをしているのが、私の地元愛かもしれません」と語りました。

※3「かつぎて」

若者の熱気を受け止める街、渋谷

最後のトークトピックは、再び森さんから「若者から見る渋谷って?」という問いかけ。

これに対し、大西さんは「渋谷の最前線で動いているのは、私たちと同じ20代後半から30代前半の世代が多いと感じます。発信力も蓄えて、渋谷で何か仕掛けようとしている熱気がすごい。そして、その熱量を面白がって受け止めてくれる上の世代がいるのが渋谷だなと思います」と分析。

森さんも、「街をより良くしたいと思っている企業が渋谷には多い。企業がそういう活動をしているからこそ、私たち社員も渋谷に愛着を持って関わっている。そういう“愛”を感じている人と関わることが多いのかもしれません」と続けました。

新戸さんは、「渋谷の昔の話を、これから渋谷を良くしたいと思う若者と一緒に聞ける場があったら嬉しい。渋谷の昔話をしてくれる方も多いので」と、世代を超えたつながりへの期待を語りました。

あっという間のセッション。最後に、新戸さんが、「地元愛を持っている渋谷に集まっている若者はたくさんいると思います。でも、1人じゃ何もできない私みたいな若者もたくさんいる。ぜひそういう人たちは手を上げてくれたら嬉しいです」と力強く呼びかけ、セッションは幕を閉じました。

地元でなくても、関わり方次第で「地元愛」は育まれる。そして渋谷は、その熱量を受け止め、地方とつながるハブになれる。3人の若者の言葉から、そんな渋谷の未来を感じる時間となりました。